Una de las primeras personas en incluir el concepto de convergencia de forma clara fue Zenón en su famosa aporía de Aquiles y la tortuga. En la aporía, Aquiles debe alcanzar a una tortuga que se mueve mucho más lenta que él, algo que parece sencillo. Sin embargo, el problema llega cuando Aquiles alcanza el punto donde estaba la tortuga al inicio de la persecución, ésta se ha desplazado a un nuevo punto, Aquiles, mucho más veloz, alcanza rápidamente el nuevo punto, pero de nuevo ésta se ha vuelto a desplazar, no importa cuantas veces repita la persecución, Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. Permítanme ilustrar con un ejemplo donde Aquiles corre 10 veces más rápido que la tortuga y está separado a 100 metros de ésta:

La aporía de Zenón, tan mal comprendida, lejos de negar el movimiento partía de su constatación para mostrar así los problemas de la escuela pitagórica, incapaz de tratar el problema con su filosofía fundamentada sobre los números racionales. Así, cuando Diógenes (o Antístenes) echó a andar, fue la escuela pitagórica la que quedaba sepultada y no el argumento de Zenón, quien había demostrado cómo tiempo y espacio escapan a la discontinuidad (los propios matemáticos, por irónico que parezca, creen haber resuelto y quitado la razón a Zenón cuando realmente lo han terminado por secundar al resolver su aporía por medio de límites al infinito, es decir, asumiendo una continuidad que obliga a tratar el espacio como un conjunto de partes infinitas imposibles de recorrerse ordinalmente). Igual que según se cuente la aporía de Zenón podemos estar tratando con un problema de fácil solución matemática u otro de hondo calado filosófico, sucede con la desigualdad, que según se exponga podrá parecer que es un problema que se resuelve por mera cuestión de tiempo.

La visión actual por parte de la mayor parte de economistas trata la desigualdad como un mero problema temporal, los países pobres crecen a un ritmo mayor que los países ricos y lo mismo ocurre con las rentas, de modo que simplemente el paso del tiempo solventará las asimetrías si la situación no cambia, un éxito de la estructura económica mundial. La cuestión es que desde la apertura comercial con la caída de Bretton Woods se ha intentado justificar de un modo u otro que el mundo ha ido a mejor, ya sea para seguir coleccionando chaquetas de colores como en el caso de Xavier Sala i Martín, o simplemente por ignorancia y mala fe. Dentro de los muchos tipos de gráficos que se han presentado tanto a nivel académico como divulgativo, está el siguiente:

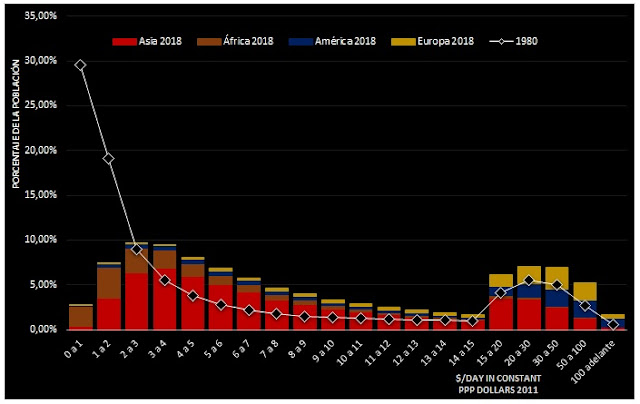

La narración que se da es que las diferencias de rentas han mejorado y, de seguir así, acabaran convergiendo tanto rentas individuales como países entre sí, sacando a millones de la pobreza y acercándose cada vez más de manera asintótica los pobres a los ricos, ello gracias a las mejoras en las últimas décadas provocadas por la globalización, que ha conseguido mediante aperturas comerciales que ahora habitemos en un mundo de una joroba. Por supuesto sería normal esperar que algo así sea expuesto por pseudoacadémicos para calmar la conciencia de las altas rentas en conferencias y noticias de prensa, pero cuando termina por convencer a gente implicada y académicos de verdad, merece la pena entrar a analizar qué está sucediendo realmente.

Que una gráfica tan estúpida como la de arriba haya tenido tanto impacto en la literatura y haya engañado a tipos que presuntamente son los "listos" es sorprendente, primeramente porque la gráfica muestra, si se sabe comprender bien, que la desigualdad se mantiene y la distancia entre ricos y pobres aumenta, de hecho el objetivo de la gráfica es esconder todo esto. El eje de abscisas en logaritmos ayuda a ocultar el desplazamiento de las rentas altas hacía la derecha, dado que cada desplazamiento de éstas a la derecha será cada vez menor. Es decir, el desplazamiento de las rentas bajas hacía la derecha está sobrerrepresentado por encontrarse a la izquierda del gráfico y en cambio el de las rentas altas infrarrepresentado por iniciarse desde el extremo derecho del mismo[1].

Pero lo realmente importante es que es precisamente la enorme desigualdad la que hace preciso usar la escala logarítmica, dado que es tan grande la población que vive en la pobreza que de usarse una escala lineal tendríamos una aglomeración enorme en los primeros niveles de renta que hace inapreciables los siguientes niveles.

En una escala logarítmica la evolución de la población con rentas altas está infrarrepresentada y viceversa con población de rentas bajas, ocultando por tanto las jorobas que se les escapaban a los "tipos listos", pero por otro lado en una escala lineal las rentas altas estarán dispersas y simplemente son inapreciables al tratarse de dólares diarios, pues se distribuyen todas las rentas de dólar a dólar, de modo que mientras las rentas por debajo de 300$ mensuales se distribuyen en 10 escalas (de 0$ a 10$ diarios), rentas entre los 1.000$ y 1.500$ mensuales estarán comprendidas en 17 escalas (entre las rentas diarias de 33$ a 50$) y las rentas entre 1.500$ y 3.000$ estarán distribuidas en nada menos que 50 escalas (50$ a los 100$ diarios).

Sin embargo, la realidad es que las rentas altas han crecido y se han desplazado más hacia la derecha, aumentando así aún más la brecha, pero si no se aprecia esta evolución es simplemente porque el desplazamiento está minimizado por la escala logarítmica al tiempo que el pequeño aumento de las rentas bajas produce un desplazamiento mucho mayor en el gráfico. Coja los datos, pase a usar agrupaciones de renta y verá las dos jorobas (en lo sucesivo, Oceanía está incluida en Asia):

Lejos de solucionarse la desigualdad y la pobreza por la aparición de un perfil de ingreso medio, el porcentaje de población con rentas altas se ha incrementado y la gran mayoría de la población con rentas bajas simplemente se ha desplazado de ganar un mísero dólar diario a sólo unos pocos dólares de más, estando el 50% de la población por debajo de 7 dólares diarios (unos 200$ al mes)[2], que si bien es un porcentaje menor que en 1980, dado que la población ha crecido resulta en 610 millones de personas más, un crecimiento del 20%. Además, el descenso de la población con rentas más bajas ha ido a parar a las rentas colindantes (de menos de 450$ al mes, 15$ diarios), siendo la población con rentas medias (450$ a 900$ al mes, 15$ a 30$ diarios) no sólo la que menos incremento ha tenido, sino que ha crecido únicamente gracias a China, pues a excepción de ésta ha disminuido, justo lo opuesto que la gráfica logarítmica busca mostrar.

Llegados a este punto se hace jocoso recordar las palabras de Mark Twain:

«Las cifras a menudo me seducen, particularmente cuando tengo que arreglarlas yo mismo; en cuyo caso la observación atribuida a Disraeli a menudo se aplicaría con justicia y fuerza: "Hay tres tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas»

Mark Twain

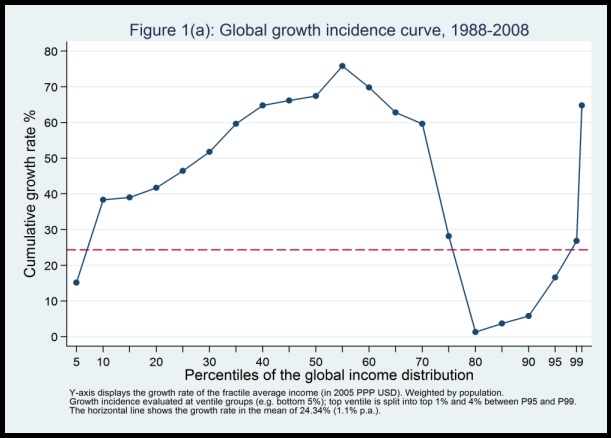

Después de esto, todavía cabe objetar que dado que las rentas bajas han crecido más rápido que las altas, si bien existe a día de hoy una enorme asimetría a largo plazo estará solucionada. El hecho de que las rentas bajas han crecido en términos porcentuales más que las rentas altas cogió popularidad hace unos años con la representación de curva de elefante, popularizada por Branko Milanovic en 2013 y que pongo debajo:

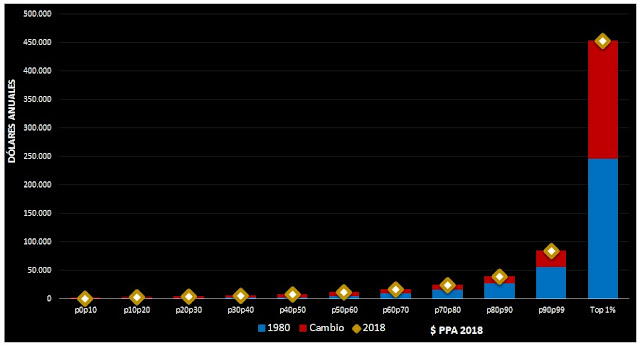

Cogiendo los datos, desde 1980 a 2018 la evolución ha sido la siguiente:

Sin embargo, de nuevo la frase de Mark Twain podría emplearse si vemos la "asombrosa" evolución en términos absolutos, dado que básicamente la mayor parte del crecimiento ha ido a parar a las rentas más altas:

Si bien la participación de las regiones en el PIB mundial ha sufrido cambios con un aumento de participación del continente asiático frente a occidente, EEUU ha mantenido bastante estable su participación desde 1980, y en términos de PIB per cápita la evolución ha sido aún más favorable:

Visto en relación a EEUU prácticamente no hubo cambios a excepción de países puntuales:

Esta evolución, donde únicamente algunos países de Asia y Europa del Este han conseguido avanzar y desarrollarse cobra aún más significado si se tiene en cuenta que han sido países alejados del Consenso de Washington, muchos de ellos aislados del mercado de occidente hasta la caída de la URSS (al tratarse de antiguas repúblicas socialistas o Estados satélite). Cabe compararse con el siguiente mapa, donde se muestra la presencia militar de EEUU en 2015:

Es decir, desde la II Guerra Mundial EEUU y otros países de la OTAN han venido imponiendo al resto del mundo las reglas del comercio y prácticamente sólo Asia, principalmente China, ha sabido sacar partido y desarrollarse dentro de éstas reglas internacionales, siendo que el resto de países (especialmente los países de América del Sur y África) no sólo no han crecido más en términos relativos que EEUU, sino que han permanecido prácticamente estancos durante todo el siglo XX si se compara con los países ricos. Son los países alejados de la política del Consenso de Washington, con intromisión tenaz del Estado en la economía (a través principalmente de una política económica industrial) y que, lejos de mantener una política exterior laxa han buscado la acumulación de reservas así como superávit comerciales constantes, los países que han podido avanzar durante las últimas décadas, siendo ello posible al desarrollo de un mercado nacional que ha podido sobrevivir a la apertura comercial.

La gran mayoría de países sin embargo han permanecido estancos o, en el mejor de los casos han crecido mucho menos que los países desarrollados, por lo cual el futuro se plantea como un mundo polarizado. Utilizando nuevamente la matriz con las distintas clasificaciones de convergencia y divergencia no cabe responder a que el mundo vaya hacia algún tipo de dirección, sino que el resultado es más intrincado, pues se muestra heterogéneo, siendo las población de rentas bajas que ha mejorado la localizada principalmente en China y su periferia.

Un mundo de dos grandes bloques económicos que hace peligrar el concepto mismo de globalización, y donde si bien en algunos países seguirán aumentando las rentas de su población pudiendo algún día mantener un nivel de vida semejante al de occidente (alcanzando desde una convergencia relativa una convergencia absoluta en el futuro), la gran mayoría de la población ajena a estos dos bloques seguirá atrapada en la pobreza (ya sea manteniéndose en una convergencia relativa con una divergencia absoluta por siglos o moviéndose en el peor de los casos hacia una divergencia relativa), por lo que el problema de las rentas más bajas y los países menos desarrollados no está pendiente de solucionarse.

Frente a un planteamiento simplista que busca resolver la cuestión en una convergencia o no homogeneizando a la población en un área globalizada, la realidad será que sólo algunos países serán capaces de alcanzar una convergencia absoluta y con ello elevar el nivel de vida de su población, desplazándose como se ve en la matriz, hacía arriba a la derecha. La gran mayoría de países (muchos de ellos localizados en África) seguirán manteniéndose por siglos atrapados en la pobreza, y desplazándose en el peor de los casos hacía abajo a la izquierda.

NOTAS:

[1] Así por ejemplo, en la gráfica de OurWorldInData se puede ver cómo la distancia 0.5$ a 1$ y de 1$ a 5$ en el extremo izquierdo es la misma que existe de 10$ a 50$ y de 50$ a 100$, de modo un incremento de ganar 0.5$ o 4$ diarios adicionales es un desplazamiento a la derecha similar a ganar 40$ o 50$.

[2] Aclarar que las rentas bajas están sobrevaloradas y las rentas altas infravaloradas cuando se realizan este tipo de estimaciones, dado que las primeras suelen contener gran parte del ingreso imputado como autoconsumo y producción propia, lo que no suele pasar con las rentas altas, que obtienen ingresos monetarios realmente. Por otro lado, entre 7$ y 8$ es lo que muchos estudios han definido como necesario para reducir la mortalidad infantil y alcanzar cierta esperanza de vida.

[3] La idea de globalización es una idea aureolar que busca ocultar a modo de eufemismo la política imperialista de Estados Unidos.

Una idea aureolar es un idealismo, dado que es una idea que se justifica por un fin que está por llegar pero que no ha llegado todavía, es decir, que estaría en marcha. Así como muchos sucesos podrían ser vistos por los milenaristas como señales de la segunda llegada de Cristo (dado que los están asimilando partiendo del hecho irrefutable de que Cristo llegará de nuevo), hechos como la caída del muro de Berlín o tratados de libre comercio son incorporados a través de la idea de globalización como acontecimientos hacia un mundo globalizado, pues se está asumiendo que hay un fin irrefutable, un mundo globalizado en extremo sin Estados nación.

[4] Los países siguen la clasificación del World Economic Outlook de octubre 2020 del FMI.

[5] La agrupación de países por niveles de renta es la utilizada por el Banco Mundial. Los países son los siguientes:

No hay comentarios:

Publicar un comentario